小説(三題話作品: いのしし 紅白 どん)

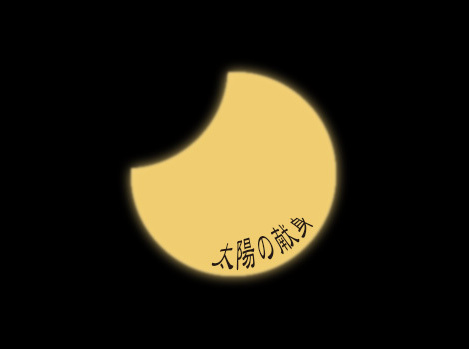

太陽の献身 by ショウ

どんとイノシシが壁にでも当たったような音がした。

最近になって時々聞く。あっちからなのかこっちからなのか、方向さえ不明な音だった。いや、音なのかさえ判断できないような、まるで自分の頭の中だけのような気さえする。幻聴かもしれない。

と言うのも、その時、炬燵に居る他の三人はどんぶり飯を食いながら何もなかったような顔でテレビの紅白を見ているからだ。

その様子から、自分だけが聞いたのかもしれないと思ってしまい、言えばまた笑われるだけのように思ってしまった。

実際、部分日触を見た日以来の夜、月に隠れた太陽が黒くなり、その部分がどこかに落ちたような気がしたのだった。そして、

「黒くなった部分の太陽がどこかに落ちた気がした」

と言うと、無言の藪にらみの目が一斉に私を刺した。

だが、あの日以来、空気は冷たくなっていた。

「冬だ。当たり前だ。仕方ないだろ」

と言われたのだったが、太陽が欠けた黒い部分にはいつも雲がかかるようになり、どんと音がしない翌朝はその雲が無くなり、いつもの朝日が昇っている。東から昇った太陽が無事に西に沈むのを見た時には音は聞こえず、音が聞こえた翌朝の太陽は雲に隠れていた。

そんな日々が続いたある日、太陽を隠していた雲が何かの拍子に流れ去ると、太陽はやはり欠けていた。

気候変動だと皆は言うが、地球温暖化を心配した太陽は自らの熱を減らしたのかもしれない。だが私には聞こえていた。

どんと音が聞こえた時に、微かに「そうだそうだ」という音もあった事を。

核発電の排水で海洋温度が上昇している現実を嘆いた太陽が自らの身を削ったのではと思っている私に、そうだそうだと、太陽は言ったのだ。

HOME

HOME