小説(三題話作品: 生 入道雲 ウイルス)

*編集部注:三題話史上、最多お題使用の作品になります。生という字がいったいいくつ使われているでしょう? 数えてみてください。

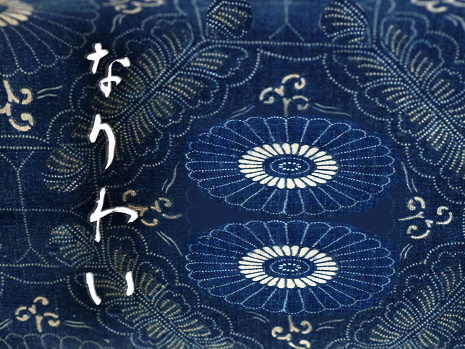

なりわい by Miruba

麻美の生家は埼玉県羽生市に江戸時代から正藍染の織物製作を生業としていた。

高祖父は豪快な人だったらしいが不養生がたたり早くに他界し弟子だった曾祖父が入り婿となり、小売業も始めて何とか先代の期待に応えようとしたらしい。

ところが祖父は生憎商売には不向きな性格で家族親戚の反対を押し切り学校の先生となってしまう。

生粋の江戸っ子だった快活な祖母が、接客業との相性も良かったのか持ち前の気っ風の良さで店を大いに繁盛させた。

蛙の子は蛙というのか、麻美の父も大学で悪性新生物やウイルスのワクチン研究生からそのまま院生となり大学に残ってしまった。

晩生(おくて)だったという父がいつまでも結婚しないので、祖母の親せきから愛嬌のいい母を無理やり見合いさせ嫁にもらったと聞いている。

ところが昭和33年弥生3月、母が買ったばかりのミゼットで配達に行く途中、路地の生垣から飛び出してきた子犬を避けようとして横転事故を起こし打ちどころが悪く、あっけなくこの世を去ると、その前の年に祖母も大往生していたので、学校勤めの堅物な父にはついていけないと、番頭をしていた男が職人も正社員も引き連れ店を辞めてしまった。たちまち経営が立ち行かなくなり、店を閉めることになった。麻美が6歳の誕生日を迎えてすぐだった。

まだ小さい麻美のためだと言って、父は半年もたたずに大学の同級生だった女性と再婚した。

継母は父にも麻美にも優しく接してくれた。いじめられたわけではなかった。

だが、麻美は懐けなかった。

近所の生蕎麦屋のおばちゃんから、亡き母が事故を起こす原因となった子犬の飼い主が継母だったと耳打ちされたからだ。

ふとした時に見せる継母の目がなんとなく冷たく感じたりもした。

躾には厳しかった。

反抗心が芽生え、生意気に言い訳などをしても、義母の理路整然とした正論の前にはいつも負けるので、終いには口をつぐんでしまう。

勝気な麻美はそれもストレスとなり、時々腹痛を起こし、寝込んだ。

そんなときも継母は手厚く看病をしてくれて優しいのだが……目が、冷ややかに感じられ。

大学の同級生という事は母より継母のほうが父とは長い付き合いということになる。

父と結婚するために、わざと母の車の前に飼い犬を離したのではないか、とまで勘ぐった。だが、証拠がない。

麻美は高校を卒業すると、特待生で大学に入り一人暮らしを始めた。

アルバイトを一生懸命にこなし、資金を得て姉妹校のあるフランスに留学した。

夏のバカンスでニースに行った。

澄み渡る青空とコバルト色の海、モクモクと湧き上がる入道雲、夏真っ盛りのある朝、ニースの海沿いに出ていた蚤の市で麻美は珍しいものを見つける。

それは麻美の実家の名が刷り込まれた正藍染の風呂敷だった。

日本を懐かしみ、実家を思い出し、不器用な父を思い、母の声を耳に聞いた気がして風呂敷を抱いて泣いた。

麻美はそれから藍染を日本で学んだというフランス人女性をみつけ、習い始めた。

留学は2年だったが、3年になり4年になり、とうとうフランスで生活することにした。

仕事は両親が駐在で来ている日本の子供たちに日本語を教えながら、藍染の作品を手掛け、展示会などで売って生計をたてていた。

麻美の作品は、藍染なのにヨーロッパの雰囲気があると言われ、評判になり逆輸入というのか、日本で個展をやることになった。

気が付いたら12年もの間日本には一度も戻らず、その間結婚して離婚して、シングルマザーとなっていた。

一生涯帰るまいと思っていたが、子供を連れて実家に寄ってみることにした。

実家に突然帰った麻美は驚いた。

店に暖簾がかかっており、覗くと継母が藍の着物姿で忙しくしていた。

麻美を見ると、驚き少し顔がゆがんだ気がしたが、孫となる麻美の子供には満面の笑みを見せて、早く上がれと手を取った。

いつもは人見知りの子供がお祖母ちゃんとなる継母にホイホイついていくことが不思議だった。

父はとっくに定年となり仲間と趣味の俳句旅行に出かけているとのこと。

夕飯を終えて、子供を寝かしつけた後、継母が、「一杯どう?」と麻美にジョッキに入った生ビールを持ってきた。

店の一角に小さなカウンターがあり、お客様がコーヒーやアルコールを飲んだりできるスペースとなっていた。

「正藍染の織物の商品を探している間、お茶を飲んだりできるって、洒落ているわね。お店の商品誰が制作しているの?」と麻美は昼間から気になっていたことを継母に聞いた。

「私がやっているのよ」継母は、ちょっとうつむいて言った。

「あなたが帰ってくる時までに何としてもあなたのお母さんが頑張ってやってきた店を再開させなければって思ってね」

継母は、昔の職人に頭を下げて教えを請い、今も手伝ってもらっているという。生半可な気持ちではここまでやってこれなかっただろう。

「あなたが個展を開くというのを、偶然知って、どれほど嬉しかったか。あなたのお母さんとの約束をようやく果たせるわ」と継母。

「え? どういうこと?」麻美は面食らった。

継母は父の大学時代の同級生ではあったが、偶然にも母と職場を同じにしたことのある同僚でもあったとのこと。

「あの時、お母さんの運転するミゼットの前に私の飼っていた子犬が飛び出して、あなたのお母さんを死なせてしまった。どんなに詫びても許されることじゃないわ」そう言って継母は涙を流した。

継母は救急車に乗せられた母に付き添ったが、救急車の中で息も絶え絶えの母に言われたという。

「ねえ、お願い、私はもうだめだと思う。私の大切な旦那様と可愛い小さな麻美を助けてやってくれない? 麻美が店をやってくれるまで、暖簾のある店を潰すわけにはいかないの、お願いよ」

麻美は、母の最期の言葉を初めて知ったのだった。

ショックがひどくて臥せってしまった継母は、その後母の思いを実行に移すために父に言い寄ったという。

「お父さんは堅物だからね。中々うんと言ってくれなかったのだけれど、半ば強引に結婚をしてもらったのよ。ただ、あなたの心に寄り添うことができなくて本当に悪かったと思っている。けれど、私もどうすればよいのか、若くてわからなかったのよ。あなたを甘やかせたらいけないと、そればっかり。きつく当たってごめんなさいね」

継母が涙ながらに語る真相に、麻美は心打たれていた。

さりげなく飾られている父と継母のどこか旅行にでも行った時の写真を見ていると、白髪になった父が幸せそうに見える。

麻美は、「お母さん、我儘な私が戻ってきていいの?」と聞くと、

「お父さんに電話して知らせなくちゃ」と携帯を取った。

その背中越しに「ね、お母さん、お母さんはお父さんの奥さんになって幸せ?」

継母は受話器を耳に当てながら、恥ずかしそうに「うん」と生娘のようなはにかんだ笑顔を見せた。

HOME

HOME